先生、うちの子、ドウミャクカンカイゾンショウという病気があると言われたんです。生まれてすぐに無くなるはずの血管が残った状態みたいなんですけど、どんな病気なんですか?手術が必要なんですか?

「動脈管開存症」ですね。治療が必要かどうかは、動脈管の太さによって変わってきます。

詳しくみていきましょう。

【ざっくりと!】

・赤ちゃんがまだ胎児の頃には、大動脈と肺動脈という2本の太い血管の間に「動脈管」という血管があります。この動脈管は、通常は生後数日で閉鎖しますが、閉鎖せず残った状態を「動脈管開存」と言います。

・動脈管を通った血液が肺に大量に流れ込むことと、左心室に通常よりも多くの血液が戻ってくることが問題となります。動脈管が太い場合は十分哺乳できない、体重が増えない、などの症状が見られます。動脈管が細い場合は特に症状なく経過することもあります。

・動脈管を通過する血流は通常よりも流速が速いため、聴診をした際に雑音が聞こえることがあります。

・雑音が聞える場合はカテーテ治療や手術によって閉鎖します。雑音が聞えないほどの細い動脈管を閉鎖した方がよいかどうかは、議論が分かれています。

・感染性心内膜炎という病気の予防が重要です。

【動脈管開存症とは?(形の話)】

心臓の大雑把な形を把握するために、最初に以下のページをご覧いただくと良いでしょう。

正常な心臓(形と血液の流れ)

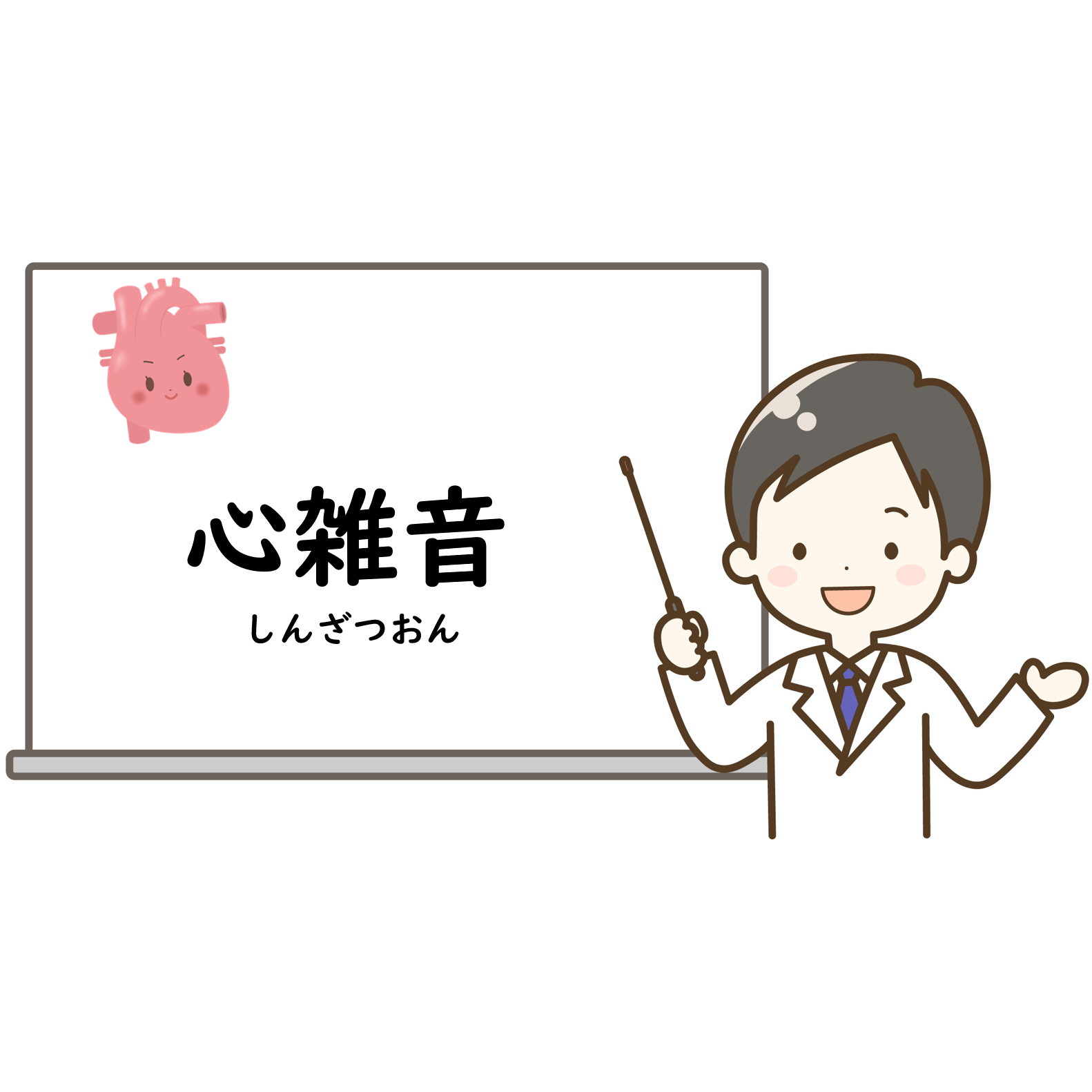

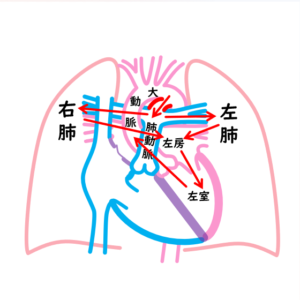

さて、心臓からは2本の非常に太い血管が出てきています。体に血液を送る血管を「大動脈」、肺に血液を送る血管を「主肺動脈」と言います。

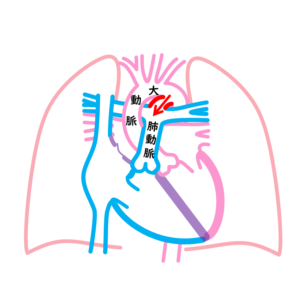

大動脈と肺動脈は別な血管ですので、通常は中の血液が混ざりあうことはありません。しかし、胎児の頃は大動脈と肺動脈の間を橋渡しするように「動脈管(どうみゃくかん)」という太い血管が存在します。

この動脈管は、通常出生後2-3日で閉鎖します。

これが閉鎖せずに残った状態を「動脈管開存」といいます。

【血液の流れ】

大動脈と肺動脈の間を橋渡しする血管があるため、大動脈の中の血液と肺動脈の中の血液が交じり合います。通常、大動脈の血圧(≒腕で計る血圧)は、肺動脈の血圧より高いため、大動脈の中の血液が肺動脈方向に流れていきます。この血液は通常流れることのない余計な血液で、短絡血流(たんらくけつりゅう)と言われます。

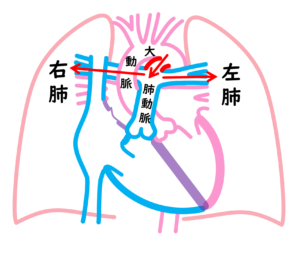

この血液は、今度は心臓の両脇にある左右の肺に流れていきます。(肺血流量の増加)

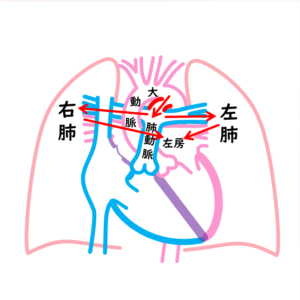

更に、肺を流れた血液は、心臓の中の左房(=左心房)という部屋に戻ってきて…

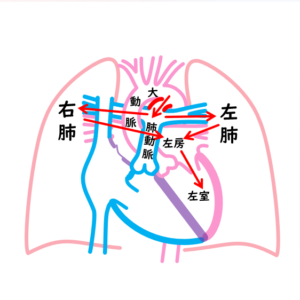

その後左室(=左心室)に流入します。(そのため、左房、左室が拡大します)

最後にこの血液は再び大動脈に流れていきます。

動脈管が非常に細い場合は、短絡血流はごくわずかなのであまり問題になりません。

一方、動脈管が太い場合は、肺を流れる血液が多くなりすぎる(高肺血流)、肺の中の血圧が高くなる(肺高血圧)、左心房や左心室に戻ってくる血液が多くなり心臓に負担がかかる(心不全)、などの問題が生じることがあります。

【どんな症状がある?】

<動脈管が太い場合>

・生後間もない時期から重い症状が現れることが多いです。

・肺という内臓は、血液と空気が程よいバランスでブレンドされていると苦しくなく酸素を取り込むことが出来るのですが、肺を流れる血液が多くなりすぎることで肺の中の水の成分の割合が高くなります。その結果、呼吸が苦しい、呼吸回数が多い、陥没呼吸(肋骨の下や、首の下のあたりが息を吸う時にへこむ)、哺乳不良、体重増加不良などの症状が現れます。(呼吸不全)。また、呼吸に余裕がないため、ちょっとした気道感染症(感冒など)でも呼吸が苦しくなりやすいという特徴があります。

・心臓自身も、大量の血液を肺に送り込んだ後にまた自分の元に全て戻ってくるので負担がかかります。その結果、手足が冷たい、頭などにじっとり汗をかきやすい、皮膚が青白い、元気に泣かない、嘔吐、哺乳不良、体重増加不良、尿量が少ない、などの症状が見られます(高肺血流性心不全)。

また、高肺血流を放置した場合、肺の血管が痛んで内側の空間が狭くなります(肺血管抵抗の上昇)。

肺を流れる血流量が極端に多い場合や、肺の血管が痛んでいる場合には、肺の血圧が上昇します(肺高血圧)。

<動脈管が細い場合>

血液の流れに大きな影響がないため、特に症状はありません。聴診では心臓の音に雑音が効かれます。

【どんな検査をする?】

<聴診>

穴を血液が高速で通過する場合、雑音を聴取します(連続性雑音)。健診や予防接種の際に初めて雑音を指摘され、それをきっかけに動脈管開存が発見されることもあります。

<レントゲン>

穴が大きく、肺を流れる血液がかなり増加している場合は、肺の血管が太く見えたり、肺全体が白っぽく見えます。肺から心臓に還ってくる血液量が多くなると心臓が大きくなりますが、そのような所見も観察できます。

<心電図>

左心室や右心室の負担の程度を類推することができます。

<心エコー>

動脈管の太さ、形、短絡量のおおよその推定、肺高血圧の程度などを重点的に観察します。

<心臓カテーテル検査>

肺高血圧を合併している場合など、手術前にカテーテル検査を行うことがあります。

また、カテーテル検査の後に、後述のカテーテル治療を続けて行うこともあります。

【どんな治療が必要?】

<動脈管が太い場合>

哺乳不良や体重増加不良がある、生後1~2か月を経過しても肺高血圧がある、呼吸障害がある、気道感染を繰り返す、穴を通過する血流量が多いなどの場合は、閉鎖する必要があります。

カテーテルを使用して詰め物(閉鎖栓)をするのが一般的ですが、体格が小さい場合、動脈管の形態がよくない場合などは、手術で閉鎖することもあります。(通常、左のわきの下の少し下のあたりを切開します)

また、閉鎖術の前に、利尿薬(尿をたくさん出して、血管や心臓の中の水分を減らし、肺や心臓の負担と取る)、エース阻害薬(肺ではなく体に優先的に血液が流れるように促す)などを使用することもあります。

<動脈管が細い場合>

動脈管が非常に細い場合(聴診で雑音が聞えない程度)は、心臓や肺にほとんど負担がかかっていない状態ですので、急いで閉鎖する必要はありません。ただし、将来的に感染性心内膜炎(後述)を発症するリスクがあるため、カテーテルによる閉鎖を行うこともあります。脚の付け根の血管から細い管(カテーテル)を動脈管まで進めて、動脈管に詰め物(コイル)を置いてくる治療です。カテーテル治療が行われた場合、傷跡はほとんど目立ちません。

【感染性心内膜炎の予防】

動脈管開存症がある場合、その太さに拘わらず感染性心内膜炎の予防が必要になります。

感染性心内膜炎の予防のページへ

【運動制限、通院頻度】

<動脈管が太い場合>

最低でも1か月に1回は通院して、哺乳状態、体重の増え方、エコー所見などを確認します。外来では、自宅での哺乳の様子を教えてください。(ミルクの場合は1回あたりの哺乳量、哺乳にかかる時間、1日あたりの哺乳量。母乳の場合は哺乳時間、哺乳回数。また哺乳の際に呼吸が苦しそうか、休み休み飲まないといけないのか、汗が多いか、などが大いに参考になります)

<動脈管が細い場合、肺高血圧がない場合>

通常運動制限は必要ありません。動脈管の太さに応じて、定期的にエコーを行います。

外来で観察しながら、いつ閉鎖するか検討していくのですね。

そうですね。毎回の外来でしっかり確認をしていきます。どうしてもカテーテル治療や手術が必要な場合は、専門施設に責任をもって紹介します。