うちの子、「上室期外収縮」って言われたんですが、これって何ですか?

怖い病気ですか?運動はしても大丈夫?治療は必要ですか??

お子さんに「心臓の病気がある」というのは、とても心配なことですよね。

上室期外収縮は不整脈の一種で、それだけではあまり心配のないことが多いのですが、時に注意が必要なこともあります。順番に説明していきますね。

あわせて、正常な心臓(心臓の中の電気の流れ)を読むと、より理解が深まります。

【ざっくりと!】

<上室期外収縮とは?>

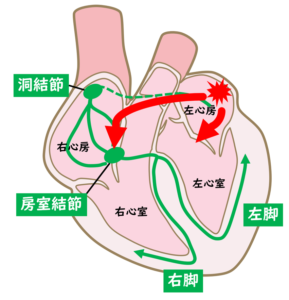

・上室:心臓の中で、「心室よりも上」の部分(洞結節、心房、房室結節)のこと。ここが原因の不整脈ですよ、ということを意味します。

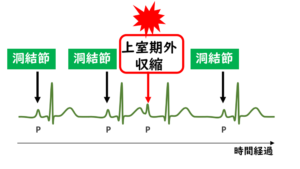

・期外:「適切な時期を外れて」、と言う意味。具体的には、心臓の指揮者である洞結節が指令を出す「前に」ということになります。

・収縮:心臓は、電気刺激によって収縮します。

→「上室が洞結節よりも早くに余計な指令をだして、心室全体が通常のタイミングより早くに収縮してしまう不整脈」ということになります。

・上室期外収縮があるもののそれほど頻度が高くなく、かつ他に異常がない場合は、心配いりません。

・一方で、上室期外収縮が頻繁にある、自覚症状が強い、他の不整脈のきっかけになる、などの場合は詳しい検査や治療が必要になることもあります。

【心臓で何が起こっている?】

上室のどこかに、「あわてんぼうさん」がいて、洞結節よりも先に心臓を興奮させてしまいます。これを上室期外収縮と言います。

2連発までは上室期外収縮と言いますが、3連発以上になった場合は「上室頻拍」という別な不整脈と判断されます。

胸の違和感(時に「のどの奥」の違和感として感じられることもあります)、脈が飛ぶ感じ、などの自覚症状を感じることもありますが、まったく無症状で元気に過ごしていることもよくあります。

【心電図は?】

心房の興奮を表すP波が、通常よりも早いタイミングで出現します。

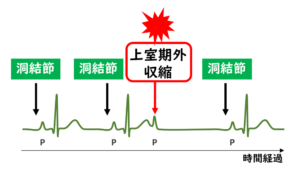

上室期外収縮のタイミングが早すぎると、心室が次の収縮の準備が整わないうちに電気刺激が心室に到達することがあります。そのような場合は心室の興奮がみられなくなり、「ブロックを伴う上室期外収縮」という状態になります。

(心電図で言うと、QRS波という尖った大きな波形が、上室期外収縮の後に見られなくなります)

【どんな検査をする?】

<12誘導心電図>

上室期外収縮そのものを観察したり、普段の心電図に異常がないかを確認したりします。

<心エコー検査>

心臓の形や動きなどに問題がないか確認します

<ホルター心電図>

自宅に持ち帰るタイプの24時間の心電図です。

不整脈の頻度を確認したり、他の不整脈がないかを確認したりします。

<運動負荷心電図>

運動によって上室期外収縮が消失するか、他の危険な不整脈が出現しないかを確認するために行うことがあります。

【どんな時に治療が必要?】

・通常は治療不要です。

・上室期外収縮の出現回数が多い、辛い自覚症状がある、他の不整脈の原因となる:治療を行うことがあります。その場合、抗不整脈薬の内服を行うことが多いです。

【どれくらいの通院間隔?運動制限は?】

学校心臓検診のガイドライン 2016年版には、以下の通りの記載があります。

・出現回数が少ない場合:通院不要

・出現回数が多いが、運動負荷で増加しない場合:E可、観察間隔:1年

・2連発、多形性または運動負荷で増加する場合:E可、観察間隔:6か月~1年

E可って何?という方は、運動制限のページを参照ください

よかった。基本的に治療や運動制限は必要ないのですね。

その通りですね。ただ、時間経過と共に危険な不整脈が出現する可能性はゼロとは言い切れませんので、将来再度健診で異常を指摘された場合は「以前心配ないと言われたから受診しなくて大丈夫」とは考えずに、改めて受診してください。

他にも、何か分からないことがあったら、遠慮なく院長に聞いてくださいね。

【参考にしたガイドライン】

小児不整脈の診断・治療ガイドライン

https://jspccs.jp/wp-content/uploads/guideline_cure.pdf

2016年版学校心臓検診のガイドライン

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2016_sumitomo_h.pdf

2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン

http://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/01/JCS2020_Ono.pdf