先生!うちの子、1か月健診で心雑音がするということで心エコーを受けたんです。「雑音は問題ないけどランエンコウカイゾンがある」と言われました。心配ないと言われたのですが、心臓の中に穴がある病気だということも聞いて、やっぱり心配になってしまいまして…。

「卵円孔開存」ですね。生後1か月の時点ではよくあるものです。小さな頃にはまず身体に悪影響を及ぼしませんので、卵円孔開存があるだけでは治療は行われません。しかし、開存したまま残ると、将来脳梗塞や片頭痛が発生する可能性を若干高めると言われています。

【ざっくりと!】

・心臓の中の右心房と左心房という部屋の間には心房中隔という壁があります。その心房中隔には、胎児の頃には「卵円孔(らんえんこう)」と呼ばれる穴が開いています。

・通常、卵円孔は出生後数週間で閉鎖しますが、これが閉鎖せず残ったのが「卵円孔開存」です。

・生後1か月の頃は比較的よく見られますが、大半はその後自然に閉鎖し、エコーで穴を通過する血流を観察できなくなります。

・ところが、右心房から左心房方向に心房中隔を押すような力が加わったような場合にだけ穴が開くような場合があります。このようなパターンも含めると、成人の25%程度に卵円孔開存があると言われています。

・この卵円孔開存は、大きくなってから脳梗塞や片頭痛などの原因となることがあると言われています。

・そのため、卵円孔開存が原因と考えられる脳梗塞を生じた患者さんは、成人期にカテーテルで卵円孔を閉鎖することがあります。(ただし、卵円孔があるだけで、悪さをしていない場合には予防的な治療しません)

【卵円孔開存とは?(形の話)】

心臓の大雑把な形を把握するために、最初に以下のページをご覧いただくと良いでしょう

正常な心臓(形と血液の流れ)

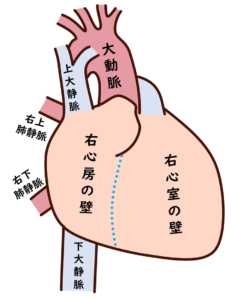

この絵は、心臓を右前から見た絵です。心臓には4つの部屋がありますが、右心房と右心室の表面の壁が良く見えます。ここで、右心房の中の空間が良く見えるように、表面の壁(自由壁といいます)を切り取ってみましょう。

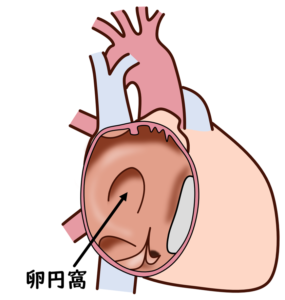

すると、上の絵のようになります。右心房の内側が良く見えますね。濃いオレンジ色をした広いところが右心房と左心房の間の壁で「心房中隔」と言います。この心房中隔の更に向こう側には左心房があります。

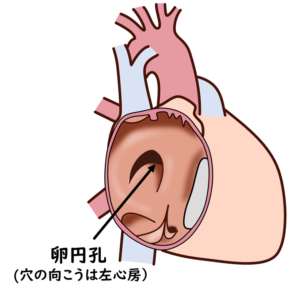

心房中隔のちょうど真ん中あたりに、卵型をしたくぼみがあります。これを卵円窩(らんえんか)と言います。この卵円窩は一次中隔という薄い壁で出来ていて、こちら側(右心房側)から向こう側(左心房側)に押すと開く扉のような形をしています。一次中隔を押し開いてできた隙間のことを、「卵円孔(らんえんこう)」と言います。

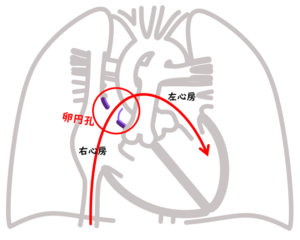

胎児の頃は、下半身から流れてくる血液が一次中隔を左心房側に押しやるため、必ず卵円孔が開存しています。(稀に胎児期から閉鎖することがありますが、その場合は卵円孔早期閉鎖という病気の状態となります)

↑胎児の頃の血液の流れ

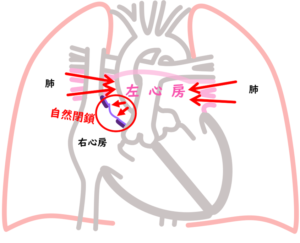

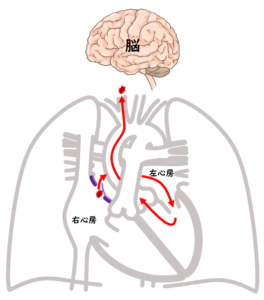

出生後、肺から左心房に戻ってくる血液が一気に増えるため、左心房の中の血圧が上がり、卵円孔を閉鎖します。

生まれて間もない時期は、卵円孔はまだ少し隙間が残っていることがほとんどです。生後数週~数か月経過すると、小さな隙間も無くなって、普段は血液が全く流れない状態になります。

約75%の人は、このまま卵円孔は完全に閉鎖し、扉状になっている一次中隔が周囲の組織としっかり癒合(ゆごう)して、押しても引いても隙間ができません。これを「器質的閉鎖」と言います。

一方で、約25%の人は普段は一次中隔が完全に癒合しないままとなります。このような状態を「卵円孔開存(らんえんこうかいぞん)」と言います。

卵円孔開存には、常に小さな隙間があって普段から卵円孔を通過する血流が見られるタイプと、普段は卵円孔を通過する血液が全くないものの右心房の圧が上がった瞬間(いきんだ時、咳き込んだ時など)だけ開左心房方向に扉が開くことで血流が生じるタイプの、2通りがあります。後者を、「機能的閉鎖」といいます。

【どんな症状がある?】

卵円孔が開存していても、左房と右房の間を行き来する血流はごくわずかなため、ほとんどの場合何の症状もありません。

しかし、小さな血栓(けっせん、血の塊のこと)などが卵円孔を通過して右心房から左心房に流入すると、そのまま血液の流れに乗って脳に運ばれ、脳梗塞の原因となることがあります(成人期)。

また、一部の片頭痛の患者さんは卵円孔開存が原因なのではないかと言われています。

【どんな検査をする?】

普段から隙間が空いており、左心房と右心房の間に血流がある場合(多くは左心房→右心房方向)は外来のエコーでその血流を観察可能です。

生後間もなくに見つかった卵円孔開存の場合は、閉鎖が確認できるまで外来でエコーによるフォローをすることがありますが、その場合は機能的閉鎖の状態になった時点で正常(つまり器質的閉鎖)と見分けがつかなくなります。

完全に閉鎖した器質的閉鎖の状態なのか、何かのきっかけで開通する機能的閉鎖の状態なのかは、通常はコントラストエコーという特殊な検査をしないとわかりません。この検査は、脳梗塞の原因として卵円孔開存(機能的閉鎖)を疑った場合に行われます。(コントラストエコーは点滴をする痛みと手間がかかる割には、脳梗塞を起こしたことがない人に行う意義に乏しいため、すべての患者さんに行う検査ではありません)

【治療の必要性は?】

卵円孔開存だけでは治療は不要です。

卵円孔が原因と考えられる脳梗塞を経験した場合は、以下の適応に則ってカテーテルによる閉鎖が行われます。

(卵円孔を閉鎖することで、カテーテルアブレーションや左心耳閉鎖といった心臓の治療が困難になることもあるため、特別な必要がない限りは閉鎖しません)

【卵円孔開存閉鎖術の適応】

潜因性脳梗塞に対する経皮的卵円孔開存閉鎖術の手引きより(2023年6月)

- 必須条件:下記の条件をすべて満たす場合に本治療を施行することは妥当である

・ 卵円孔開存の関与があり得る潜因性脳梗塞の診断基準に合致した患者

・ 閉鎖術施行後一定期間の抗血栓療法施行が可能と判断される患者

・ 原則として、60 歳未満の患者

・ (女性の場合)妊娠していない、かつ 1 年以内の妊娠を希望しない患者 - 推奨基準:下記のいずれかの条件に当てはまる場合には本治療の施行が進められる

・ 下記のような機能的・解剖学的に高リスクの卵円孔開存(ハイリスクPFO)を有する場合

✓ シャント量が多い

✓ 心房中隔瘤(atrial septal aneurysm:ASA)の合併

✓ 下大静脈弁 (Eustachian valve:EV)の合併

✓ キアリ網(Chiari network)の合併

✓ 安静時(非バルサルバ負荷下)右左シャントを有する

✓ 長いトンネルを有する卵円孔開存

✓ Low-angle PFO ≤ 10°

・ 適切に施行された抗血栓療法中に上記潜因性脳梗塞を発症した場合

【運動制限、通院頻度】

卵円孔開存があるだけでは、運動制限は必要ありません。

また、機能的閉鎖が確認できた場合は、合併症が生じない限り通院の必要はありません。

説明を聞いて安心しました。自然に閉鎖してくれればいいですが…。

他に心臓の中に病気がない場合は、少なくとも子供のうちに治療が必要になることはまずありません。

ご不明な点は何でもご相談下さいね。