先生!うちの子、心臓に雑音がするからと言われて、病院で調べてもらったら、「シンシツチュウカクケッソンショウ」って言われたんです。心臓に穴が開いているって言われて、すごくショックで…。心臓に穴が開いてたら、普通に考えて死んじゃうんじゃないですか?うちの子、これからどうなっちゃうんでしょうか…?

お子さんは、「心室中隔欠損症」と言われたんですね。生まれつきの心臓病があると聞くと、本当に心配になりますよね。この病気は日常的に比較的よく遭遇する病気で、心臓の中にある壁に穴が開いている状態です。穴の大きさによってお子さんの状態や、必要な治療が変わってきます。詳しくみていきましょう。

【ざっくりと!】

・右心室と左心室の間の心室中隔という壁に、生まれつき穴が開いている病気です。

・穴を介して肺に大量の血液が流れること、左心室に通常よりも多くの血液が戻ってくることが問題となります。穴が大きい場合は、十分哺乳できない、体重が増えない、などの症状が見られます。穴が小さい場合は特に症状なく経過することもあります。

・穴の場所や大きさによっては、自然に閉鎖することもあります。

・大きな穴が自然に閉鎖しない場合は、飲み薬や手術が必要になります。手術の後は、大半の場合は元気に大きく育っていきます。

・穴が小さい場合は手術せずに経過を見ることが可能ですが、穴を通過する高速の血流によって近くにある扉(大動脈弁)が変形・逆流する場合は手術が必要です。

・感染性心内膜炎という病気の予防が重要です。

【心室中隔欠損症とは?(形の話)】

心臓の大雑把な形を把握するために、最初に以下のページをご覧いただくと良いでしょう。

正常な心臓(形と血液の流れ)

(このチャプターでは、様々な種類の心室中隔欠損の全てを説明していますが、お子さんのご病気と直接関係ないところは無視していただいて構いません)

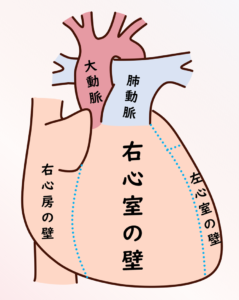

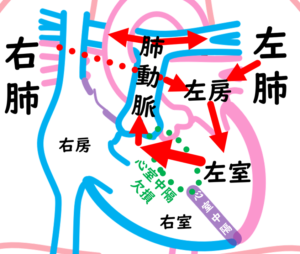

この絵は、心臓を正面から見た絵です。(正面から見ていますから、絵の向かって右が心臓の左、向かって左が心臓の右、になります。)

心臓には4つの部屋がありますが、右心室が前の方にあり、その左奥に左心室があります。ここで、右心室の中の空間が良く見えるように、表面の壁(自由壁といいます)を切り取ってみましょう。

すると、上の絵のようになります。右心室の内側が良く見えている状態です。濃いオレンジ色をした広いところ(表面に凸凹した筋肉が見えます)が、右心室と左心室の間の壁で「心室中隔」と言います。この心室中隔の更に向こう側には左心室があります。

また、右心室には血液の入口と出口の扉があります。入口が三尖弁、出口が肺動脈弁と言います(この絵では、三尖弁が開いていて、肺動脈弁が閉じている状態です)。

また、三尖弁と肺動脈弁の間の心室中隔の向こう側には、左心室の出口である大動脈弁があります。

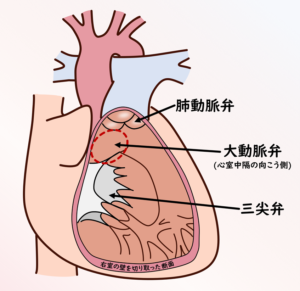

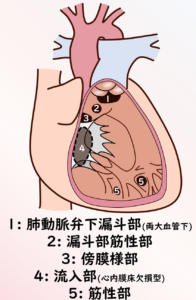

この濃いオレンジ色の心室中隔に穴(欠損孔といいます)が開いている状態を「心室中隔欠損」と言います。どこに穴があるのかによって、心臓そのものに与える影響が変化したり、治療方法が変わってきたりしますので、穴の場所を確認するのはとても重要です。ただし、心室中隔欠損の場所による命名法はたくさんあって統一されていません。ここでは、東京女子医大分類を紹介します。

- 肺動脈弁下漏斗部心室中隔欠損:欠損孔と肺動脈弁が直接接しています。心室中隔の向こう側にある大動脈弁と欠損孔は直接接しています。

- 漏斗部筋性部心室中隔欠損:欠損孔が右心室の出口近くにあって、肺動脈弁とも三尖弁とも接していません。心室中隔の向こう側にある大動脈弁と欠損孔は直接接しています。

- 傍膜様部心室中隔欠損:欠損孔が三尖弁と直接接しています。

- 流入部心室中隔欠損:欠損孔が右心室の入り口と左心室の入り口の両方にまたがっています。心内膜床欠損、房室中隔欠損などと言われることもあります

- 筋性部心室中隔欠損:1~4のいずれでもなく、心室中隔の筋肉に穴が開いています。

1と2は、心室中隔の向こう側にある大動脈弁と欠損孔も接しているため、大動脈弁の変形や逆流が問題になります。

【どうして穴があいているの?】

胎児のごく早期の心臓には、心室中隔という壁はありません。あとから徐々に壁が出来上がって右心室と左心室の交通がなくなっていくのですが、その過程でうまく穴がふさがり切らないと心室中隔欠損になります。

多くの場合、穴が閉じない原因ははっきりわかりません。ただ、赤ちゃんの染色体異常や遺伝子変異、母体妊娠中の飲酒・喫煙・糖尿病・一部薬物などが発症のリスクを上げると言われています。

☆先天性心疾患はじめ、多くの生まれつきの病気は原因が分からないことが多いです。どうしてもある一定の確率で生じるものですので、「こんなことになったのは私のせい」と感じる必要はないと私は考えています。お母さんは、お子さんのたった一つの命をこの世に送り出すという、他の誰にもできない素晴らしい仕事をなさいました。それだけで十分胸を張って生きていって良いと思います。

生まれつきの心臓病を先天性心疾患と言いますが、その先天性心疾患のうちもっとも多いのが心室中隔欠損症であり、全体の1/3を占めます。

【血液の流れ】

心室中隔欠損があることで、血液の流れにはどんな問題が生じるでしょうか?心臓の内側の様子もわかるような模式図を使って考えてみましょう。

血液の流れを考える上で重要なのが、左心室(左室)と右心室(右室)の中の血圧です。例えば0歳の赤ちゃんであれば、左心室の血圧が約80 mmHg、右心室の血圧が約30 mmHg程度と言われています(個人差があります)。

そのため、左心室と右心室の間の壁に穴を通って、血圧が高い左心室から血圧が低い右心室に血液が流れます。このように、本来の通り道とは違う道を血液が通ってしまうことを「短絡(たんらく)」と言います。短絡した血液はそのまま肺動脈→(左右の)肺→肺静脈→左心房を流れ、また左心室に戻ってきます。

心室中隔欠損の穴(欠損孔)が小さい場合は、この短絡血流はごくわずかなのであまり問題になりません。一方、欠損孔が大きい場合は、肺を流れる血液が多くなりすぎる(高肺血流)、肺の中の血圧が高くなる(肺高血圧)、左心房や左心室に戻ってくる血液が多くなり心臓に負担がかかる(心不全)、などの問題が生じることがあります。

特に心室中隔欠損孔が大動脈弁輪(左室と大動脈の間の扉の枠に相当するところ)よりも大きい場合を大欠損といい、肺や心臓に大きな負担がかかりやすいです。

(大動脈弁輪:体重3kgで約7mm、体重5kgで約8mm、体重10kgで約10mm)

【どんな症状がある?】

<穴が大きい場合>

・主に、生後1~3か月程度で重い症状が現れることが多いです。

・肺という内臓は、血液と空気が程よいバランスでブレンドされていると苦しくなく酸素を取り込むことが出来るのですが、肺を流れる血液が多くなりすぎることで肺の中の水の成分の割合が高くなります。その結果、呼吸が苦しい、呼吸回数が多い、陥没呼吸(肋骨の下や、首の下のあたりが息を吸う時にへこむ)、哺乳不良、体重増加不良などの症状が現れます。(呼吸不全)。また、呼吸に余裕がないため、ちょっとした気道感染症(感冒など)でも呼吸が苦しくなりやすいという特徴があります。

・心臓自身も、大量の血液を肺に送り込んだ後にまた自分の元に全て戻ってくるので負担がかかります。その結果、手足が冷たい、頭などにじっとり汗をかきやすい、皮膚が青白い、元気に泣かない、嘔吐、哺乳不良、体重増加不良などの症状が見られます。(高肺血流性心不全)

高肺血流を放置した場合、肺の血管が痛んで内側の空間が狭くなります(肺血管抵抗の上昇)。

肺を流れる血流量が極端に多い場合や、肺の血管が痛んでいる場合には、肺の血圧が上昇します(肺高血圧)。

<穴が小さい場合>

血液の流れに大きな影響がないため、特に症状はありません。聴診では心臓の音に雑音が効かれます。

【自然閉鎖って?】

心室中隔欠損は、出生後自然に小さくなったり、塞がったりする(閉鎖する)ことがあります。

特に、傍膜様部心室中隔欠損と筋性部心室中隔欠損は自然に閉鎖しやすいと言われています。(閉鎖せずにずっと残ることもあります)

一方で、肺動脈弁下漏斗部心室中隔欠損と漏斗部筋性部心室中隔欠損、流入部心室中隔欠損はほぼ自然閉鎖しません。

【大動脈弁の変形?逆流とは?】

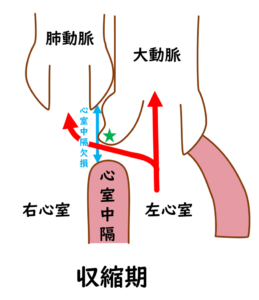

肺動脈弁下漏斗部心室中隔欠損と漏斗部筋性部心室中隔欠損は、時に大動脈弁の変形を伴うことがあります。そのような場合、本人はいたって元気に過ごしていても、手術をしなくてはいけません。

一体どういうことなのか、これから説明します。

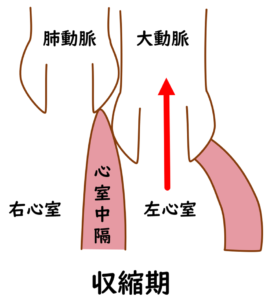

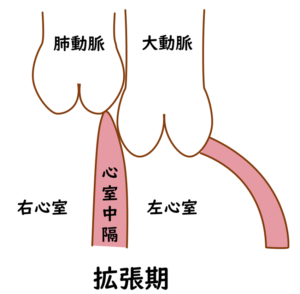

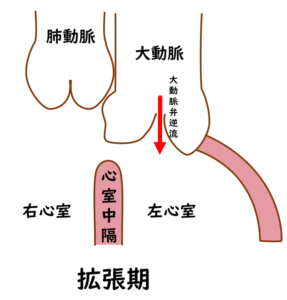

まず、正常の心臓の出口の模式図を示します。大動脈と左心室の間には、大動脈弁という3枚の扉があります(以下の絵では、わかり易くするために扉(弁尖)は2枚しか書いていません)。左心室が収縮して大動脈に血液される瞬間を収縮期と言いますが、この時大動脈弁は開いています。一方、左心室が拡張して上流から血液を回収している時を拡張期と言いますが、この時大動脈弁はしっかり閉じており、大動脈から左心室の中に血液が逆流しないようになっています。

次に、心室中隔欠損がある場合を考えてみましょう。例として、肺動脈弁下漏斗部心室中隔欠損の絵を使って説明します。水色の矢印で示した部分が心室中隔欠損の穴です。そこに、大動脈弁がはまり込んでいるのが分かると思います。収縮期には左心室の血液が一部右心室に流れ込みますが、この時4~5m/秒とかなり高速の血流が流れます(通常心臓の中の血液は速くても2m/秒以下)。すると、大動脈弁が右心室の方に飛び出して(逸脱)、形も変形してしまいます。大動脈弁の変形が進むと、拡張期にしっかり閉じることが出来なくなり、大動脈弁逆流が生じます。ひとたび大動脈弁逆流が生じると、その後は弁の変形と逆流は悪化する一方ですので、この時点で心室中隔欠損孔を閉鎖する手術が必要になります。

【どんな検査をする?】

<聴診>

穴を血液が高速で通過する際に、(収縮期)雑音を聴取します。健診や予防接種の際に初めて雑音を指摘され、それをきっかけに心室中隔欠損が発見されることもあります。

<レントゲン>

穴が大きく、肺を流れる血液がかなり増加している場合は、肺の血管が太く見えたり、肺全体が白っぽく見えます。肺から心臓に還ってくる血液量が多くなると心臓が大きくなりますが、そのような所見も観察できます。

<心電図>

左心室や右心室の負担の程度を類推することができます。

<心エコー>

穴の位置、大きさ、短絡量のおおよその推定、肺高血圧の程度、大動脈弁逆流の有無などを重点的に観察します。

<心臓カテーテル検査>

肺高血圧を合併している場合など、手術前にカテーテル検査を行うことがあります。

【どんな治療が必要?】

<穴が大きな場合>

症状に応じて利尿薬(尿をたくさん出して、血管や心臓の中の水分を減らし、肺や心臓の負担と取る)、エース阻害薬(肺ではなく体に優先的に血液が流れるように促す)などを使用します。

飲み薬を使用して体重を増やしている間に穴が小さくなって手術が必要なくなればよいのですが、哺乳不良や体重増加不良がある、生後1~2か月を経過しても肺高血圧がある、気道感染を繰り返す、穴を通過する血流量が多い(短絡量が多く、肺を流れる血液の量が体を流れる血液の量の倍以上になる)場合は、手術が必要になります。手術は、パッチという手術専用のあて布を使って穴を直接閉鎖します。(穴の周囲の組織に手術専用の針糸をつかって縫い付けます)

<穴が小さな場合>

穴が小さな場合は、通常治療は必要ありません。大動脈弁の変形や逆流を防ぐ手立てはないため、変形しないように祈りながら外来でエコーで経過観察していきます。

【感染性心内膜炎の予防】

心室中隔欠損がある場合、穴が大きくても小さくても感染性心内膜炎の予防が必要になります。

感染性心内膜炎の予防のページへ

【運動制限、通院頻度】

<穴が大きな場合>

最低でも1か月に1回は通院して、哺乳状態、体重の増え方、エコー所見などを確認します。外来では、自宅での哺乳の様子を教えてください。(ミルクの場合は1回あたりの哺乳量、哺乳にかかる時間、1日あたりの哺乳量。母乳の場合は哺乳時間、哺乳回数。また哺乳の際に呼吸が苦しそうか、休み休み飲まないといけないのか、汗が多いか、などが大いに参考になります)

<穴が小さな場合>

通常運動制限は必要ありません。大きさや大動脈弁との位置関係、年齢に応じて、1年に1回程度通院してエコーによる観察を続けます。

うちの子の穴も、自然に閉鎖してくれればいいんですけど…

そうですね。毎回の外来でしっかり確認をしていきます。どうしても手術が必要な場合は、小児心臓専門の外科医にお任せしましょう。