先生、うちの子が健診で「心期外収縮」と言われたんですが、これって何ですか?

何か怖い病気ですか?運動はしても大丈夫ですか?治療は必要ですか??

お子さんに「心臓の病気がある」というのは、とても心配なことですよね。

心室期外収縮は不整脈の一種です。1日に出現する頻度が高かったり、他の不整脈の原因だったりする場合は治療が必要になることもあります。順を追ってみていきましょう。

(あわせて、正常な心臓(心臓の中の電気の流れ)を読むと、より理解が深まります。)

【ざっくりと!】

<心室期外収縮とは?>

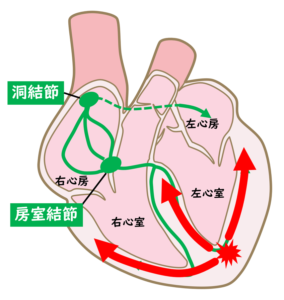

・心室:心臓の中の下の2つの部屋のことです。右心室と左心室があります。心室が原因の不整脈ですよ、ということを意味します。

・期外:「適切な時期を外れて」、と言う意味。具体的には、心臓の指揮者である洞結節から、心房→房室結節を通って心室に電気の指令が来る「前に」ということになります。

・収縮:心臓は、電気刺激によって収縮します。

→「心室が本来よりも早くに余計な指令をだして、通常のタイミングより早くに収縮してしまう不整脈」ということになります。

・心室期外収縮があるもののそれほど頻度が高くなく、かつ他に異常がない場合は、心配いりません。

・一方で、心期外収縮が頻繁にある、自覚症状が強い、他の不整脈のきっかけになる、などの場合は詳しい検査や治療が必要になることもあります。

【心臓で何が起こっている?】

心室のどこかに、「あわてんぼうさん」がいて、本来の心室の興奮よりも先に心臓を興奮させてしまいます。これを心室期外収縮と言います。

2連発までは心室期外収縮と言いますが、3連発以上になった場合は「心室頻拍」という別な不整脈と判断されます。

胸の違和感(時に「のどの奥」の違和感として感じられることもあります)、脈が飛ぶ感じ、などの自覚症状を感じることもありますが、まったく無症状で元気に過ごしていることもよくあります。

1日のうち20-30%以上が心室期外収縮の場合、心臓が疲れて、ポンプとしての動きが悪くなることがあります(頻拍誘発性心筋症)。

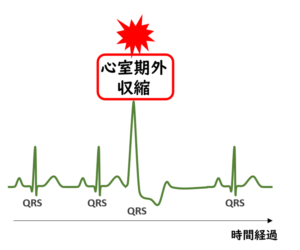

【心電図は?】

心室の興奮を表すQRS波が、通常より早いタイミングで出現します。

また、この際のQRS波は、他の正常のQRS波と波形が異なり、幅が広くなるのが特徴です。

心室期外収縮の頻度が高くない、心室期外収縮のQRS波が1種類しかない、R on Tと呼ばれる波形がない、連発しない、運動負荷で不整脈が増えない。こういう場合の心室期外収縮はほとんど心配いりません。

【どんな検査をする?】

<12誘導心電図>

心室期外収縮の起源がどこなのかを推定したり、背景の心電図に異常がないか確認したりします。

<心エコー検査>

心臓の形や動き、筋肉の厚さなどなどに問題がないか確認します。

<ホルター心電図>

自宅に持ち帰るタイプの24時間の心電図です。不整脈の頻度を確認したり、他の不整脈がないかを確認したりします。

<運動負荷心電図>

運動負荷によって心室期外収縮が増えたり減ったりしないかどうか確認するために行います。

【どんな治療がありますか?】

自覚症状があって困っている場合、運動で誘発されるもの、1日のうちの出現頻度が高く心臓の動きが低下している場合は治療が必要になります。(また、心室頻拍など他の不整脈を合併する場合も治療が必要です)

逆に、これらの要件を満たさない場合は治療は必要ありません。

<飲み薬>

不整脈を抑制する薬剤を使用します(抗不整脈薬と言います)。

β遮断薬(プロプラノロール、ナドロール、ビソプロロールなど)、カルシウム拮抗薬(ベラパミル)などを使用します。

<カテーテルアブレーション>

飲み薬で十分不整脈が改善しないなど場合に行われます。

脚の付け根の血管からカテーテルという細い管を入れて、心臓の中に到達させ、不整脈の原因となっている部分を焼灼・あるいは冷凍することで頻拍発作が生じないようにします。

中学生以上であれば比較的安全に治療が可能になりますが、必要であれば小さなお子さんでもおこないます。(年齢によって、治療できる施設が異なります)

【運動制限は必要ですか?通院間隔はどれくらいですか?】

「2016年版学校心臓検診のガイドライン」には、以下の記載があります。

(1) 連発を認めない単形性期外収縮で,出現数が1分間に2つ以下と少なく,運動負荷心電図で心室期外収縮が消失,減少ないしは不変の場合:E可(観察間隔:l~3 年), ただし,長期観察例で減少傾向または変化がなければ管理不要でもよい.

(2) 運動負荷心電図で単形性心室期外収縮の増加,または 2 連発の単形性心室期外収縮が出現する場合(ホルター心電図を記録することが望ましい):D,E 禁,またはE可(観察間隔:1~ 6ヵ月 )

ただしマスター負荷などで心拍数が150拍/分以上まで達していない負荷では,負荷法をトレッドミル負荷などにして心拍数を150拍/分以上まで上げて評価する.

(3) 多形性心室期外収縮を認める場合:D,E 禁,またはE可(専門医の精査を必要とする)

複雑ですので、具体的な方針については医師にお問い合わせください。

また、運動制限については、運動制限のページを参照ください

不整脈の状態によって対応が変わってくる病気なのですね。

心室期外収縮は、基本的に定期通院が必要な病気です。

お困りのことがあったらいつでもご相談下さい。

【参考としたガイドライン】

小児不整脈の診断・治療ガイドライン

https://jspccs.jp/wp-content/uploads/guideline_cure.pdf

2016年版学校心臓検診のガイドライン

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/02/JCS2016_sumitomo_h.pdf

2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン

http://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/01/JCS2020_Ono.pdf