先生!うちの子、心臓の中に穴が開いているみたいなんです。

これまで元気に過ごしてきたのに、生まれつきの病気だと聞いてショックで…。

「シンボウチュウカクケッソンショウ」と言うみたいなんですけど。

お子さんの心臓に病気があるとなると、とても心配になりますよね。

お子さんの病気は、「心房中隔欠損症」ですね。

心臓に2つある壁のうちの1つに穴が開いている状態です。穴の大きさ、場所などによって治療の必要性や方法が変わってきます。詳しくみていきましょう。

【ざっくりと!】

・心臓の中の右心房と左心房という部屋の間にある心房中隔に生まれつき穴が開いている病気です。

・穴があるために右心房・右心室という心臓の中の部屋や、肺に通常より多くの血液が流れます。

・多くの場合子供の頃はあまり症状なく過ごしますが、成人になってから右心室が疲れてしまったり(右心不全)、不整脈や肺高血圧などを合併したりという健康上の問題を抱えることがあります。

・右心房・右心室の負担が大きく、部屋のサイズが大きくなるほどの状態であれば閉鎖する治療が必要になります。穴の場所や大きさの条件が整えばカテーテルによる治療が可能で、その場合は胸に傷が出来ません。カテーテル治療が出来ない場合は手術が必要になります。

【心房中隔欠損症とは?(形の話)】

心臓の大雑把な形を把握するために、最初に以下のページをご覧いただくと良いでしょう

正常な心臓(形と血液の流れ)

(このチャプターでは、5種類ある心房中隔欠損の全てを説明していますが、お子さんのご病気と直接関係ないところは無視していただいて構いません)

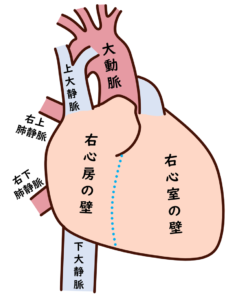

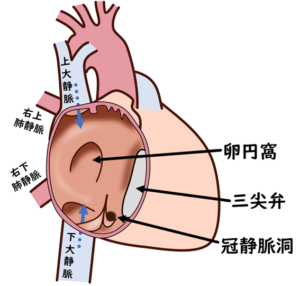

この絵は、心臓を右前から見た絵です。心臓には4つの部屋がありますが、右心房と右心室の表面の壁が良く見えます。ここで、右心房の中の空間が良く見えるように、表面の壁(自由壁といいます)を切り取ってみましょう。

すると、上の絵のようになります。右心房の内側が良く見えますね。濃いオレンジ色をした広いところが右心房と左心房の間の壁で「心房中隔」と言います。この心房中隔の更に向こう側には左心房があります。

(細かい構造物の名前がいろいろありますが、全て覚える必要はありません。お子さんに当てはまる病気に関連するものだけ抑えれば十分です)

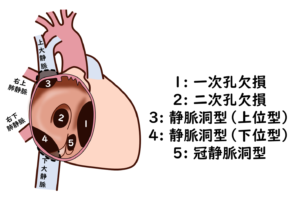

この濃いオレンジ色の心房中隔に穴(欠損孔といいます)が開いている状態を「心房中隔欠損」と言います。どこに穴があるのかによって、周囲の構造物にも影響が及ぼされたり、治療方法が変わってきたりしますので、穴の場所を確認するのはとても重要です。

- 一次孔欠損:心房と心室のつなぎ目あたりにできる心房中隔欠損のことを言います。「不完全型房室中隔欠損」と言われることもあります。

- 二次孔欠損:心房中隔欠損の患者さんは、大半がこの二次孔欠損です。卵円窩という心房中隔の凹みの部分に欠損孔があります。

- 静脈洞型(上位型):欠損孔が、上大静脈が右心房に流入するところにあります。ちょうどその後ろに右上肺静脈がありますが、この右上肺静脈を巻き込んで複雑な形態となることもあります。

- 静脈洞型(下位型):欠損孔が、下大静脈が右心房に流入するところにあります。

- 冠静脈洞型:正確には、この絵で見えているところよりも奥の方で、冠静脈洞という血管が左心房と繋がってしまう状態を言います。

【血液の流れ】

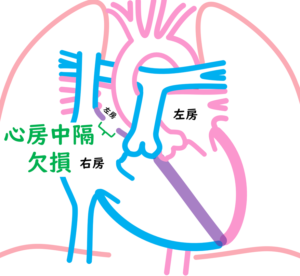

心室中隔欠損があることで、血液の流れにはどんな問題が生じるでしょうか?

心臓の内側の様子もわかるような模式図を使って考えてみましょう。

通常は、左心房の中の血圧の方が、右心房の中の血圧より高くなっています。そのため、血圧の高い左心房の血液が右心房の中に流れ込みます。このように、本来の通り道とは違う道を血液が通ってしまうことを、「短絡(たんらく)」と言います。短絡した血液はそのまま右心室→肺動脈→(左右の)肺→肺静脈→左心房を流れます。

心房中隔欠損の穴(欠損孔)が小さい場合は、この短絡血流量はごくわずかなのでほとんど問題になることはありません。欠損孔が大きな場合は、特に右心室に流入する血流量の増加によって右心室が正常よりも大きく膨らむことがあります。(右室拡大)

【どうして穴があいているの?】

胎児のごく早期の心臓には、心房中隔という壁はありません。あとから徐々に壁が出来上がって右心房と左心房の交通がなくなっていくのですが、その過程でうまく穴がふさがり切らないと心房中隔欠損になります。

多くの場合、穴が閉じない原因ははっきりわかりません。ただ、赤ちゃんの染色体異常や遺伝子変異、母体妊娠中の飲酒・喫煙・糖尿病・一部薬物などが発症のリスクを上げると言われています。

☆先天性心疾患はじめ、多くの生まれつきの病気は原因が分からないことが多いです。どうしてもある一定の確率で生じるものですので、「こんなことになったのは私のせい」と感じる必要はないと私は考えています。お母さんは、お子さんのたった一つの命をこの世に送り出すという、他の誰にもできない素晴らしい仕事をなさいました。それだけで十分胸を張って生きていって良いと思います。

【どんな症状がある?】

<穴が大きい場合>

子供の頃は、疲れやすい、持久力があまりない、などの症状が出ることがありますが、それほど目立たず普通に日常生活を送れることが多いです。

(生まれて数か月で手術をしないといけないほどの問題が生じることもある心「室」中隔欠損とは対照的です)

一方、大人になって長年の負担が蓄積すると、右心室が拡大して動きが悪くなり、全身から血液を回収しきれなくなってむくみが出現したり、血液を十分量送り出せなくなって疲れやすいという症状が出ることがあります(右心不全)。肺の血管が傷んで肺動脈の血圧が上がり、さらに右心室に負担をかけることがあります(肺高血圧)。心房細動という不整脈が出現することもあります。このような状態になると、社会生活や日常生活に大きな支障をきたすことになります。

<穴が小さい場合>

血液の流れに大きな影響がないため、特に症状はありません。

しかし、成人してから片頭痛、奇異性脳梗塞(小さな血のかたまりや、小さな空気の泡が穴を通って脳に飛んでいくことによる脳梗塞)の原因となることがあります。このような場合は治療が望ましいと言われています。

【自然閉鎖って?】

心房中隔欠損は、出生後自然に塞がることがあります。5mm以下の小さな穴の場合に自然閉鎖が生じやすいと言われています。しかし、心臓が大きく成長するのに併せて穴も大きくなる場合があり、将来的な予測はとても難しいです。また、10歳を超えると自然閉鎖の可能性はほとんどなくなると言われています。

【どんな検査をする?】

<聴診>

肺動脈弁を大量の血液が通過することで、(収縮期)雑音が聴かれることがあります。また、大動脈弁と肺動脈弁が閉じるタイミングがずれて、2音の固定性分裂が聴かれることもあります。

<レントゲン>

穴が大きく、肺を流れる血液がかなり増加している場合は、肺の血管が太く見えたり、肺全体が白っぽく見えます。肺から心臓に還ってくる血液量が多くなると心臓が大きくなりますが、そのような所見も観察できます。

<心電図>

右心室の負担の程度を類推することができます。学校心臓検診の心電図異常を契機に発見されることも多い病気です。

<心エコー>

穴の位置、大きさ、短絡量のおおよその推定、肺高血圧の程度、右心房や右心室の大きさ、などを重点的に観察します。

<心臓カテーテル検査>

肺高血圧を合併している場合など、閉鎖術前にカテーテル検査を行うことがあります。

【どんな治療が必要?】

<穴が大きい場合>

穴が大きく、右心室が拡大している場合は閉鎖術が必要になります。二次孔欠損で、穴の大きさ・位置が良い場合は、体重が15kg以上で、カテーテルによる治療が可能になります。脚の付け根の大腿静脈という血管に細長い管を入れて心房に到達させ、心房中隔欠損孔に詰め物をしてくることで穴を閉鎖します。傷跡はほとんど残りません。

二次孔欠損以外のタイプ(一次孔欠損、静脈洞型、冠静脈洞型)の場合はカテーテル治療ができません。また、穴の大きさが38mm以上の場合や、周囲の大事な構造物と穴の位置が近すぎる場合(大動脈リム以外のリムが5mm以下)は、カテーテル治療ができないこともあります。そのような場合は、手術による閉鎖が必要になります。手術は、全身麻酔下に穴の回りの組織を縫い合わせたり、パッチという手術専用のあて布を使ったりして閉鎖します。手術をした場合は、胸に傷跡が残ります。

<穴が小さい場合>

穴が小さな場合は、通常治療は必要ありません。成人期になって、奇異性脳梗塞の原因となる場合はカテーテルによる閉鎖が行われます。(二次孔欠損の場合のみ)

【運動制限、通院頻度】

<穴が大きい場合>

穴の大きさ、右心室の拡大の程度などに応じて、数か月に一度の通院が行われることが多いです。肺高血圧や心不全を合併していない場合は、通常は運動を制限する必要はありません。

<穴が小さい場合>

通常運動制限は必要ありません。1~数年に1回程度通院してエコーによる観察を続けます。

説明を聞いて安心しました。自然閉鎖するか、カテーテル治療ができればいいのですが…。

穴の大きさ、位置、タイプなどによって、患者さん一人一人にとって最適な治療戦略を考えていきます。

ご不明な点は何でもご相談くださいね。