先生!うちの子が、学校心臓検診で「ウェンケバッハなんとか…っていう名前の不整脈があるから病院で検査をしてもらうように」と言われたんです。心臓の病気って聞くととても怖くて…。

ウェンケバッハ型2度房室ブロックですね。不整脈の1種です。単独では心配ないことがほとんどですが、念のため病院での検査が必要です。詳しくみていきましょう。

【ざっくりと!】

・心臓は、微弱な電気が流れることで興奮・収縮します。電気の流れる中継地点である「房室結節」というところで電気がうまく流れなくなることを「房室ブロック」と言います。

・房室ブロックにはいくつかの種類がありますが、そのうち「房室結節がだんだん疲れてきて時々お休みする」タイプの不整脈が、「ウェンケバッハ型2度房室ブロック」です。

・時々脈が飛ぶ感じを自覚することがありますが、自覚症状がない場合が多いです。

・大半が治療が不要で心配ないものですが、他の危険な不整脈に移行する場合は治療が必要となることがあります。

あわせて、正常な心臓(心臓の中の電気の流れ)を読むと、より理解が深まります。

【心臓ではどんなことが起こっている?】

心臓は、血液を回収して送り出すポンプのような働きをしています。

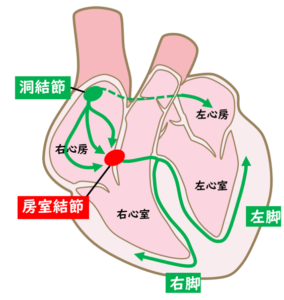

心臓の筋肉に電気が流れることで心臓の筋肉にスイッチが入って収縮を始めますが、この電気は上から下に向かって流れます(洞結節→心房→房室結節(ぼうしつけっせつ)→心室、という順番で流れます)。

このうち、房室結節を電気がうまく流れない状態を「房室ブロック」と言います。

房室ブロックにもいろいろなタイプがあります。このうち、「房室結節を電気が通るために必要な時間が徐々に長くなってきて、最終的に電気が通過しなくなる」、というサイクルを繰り返すタイプのものがあり、これをウェンケバッハ型2度房室ブロック、と言います。

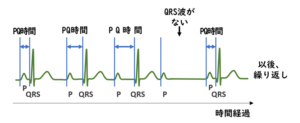

さて、学校心臓検診などで行われる心電図検査は、心臓の中の電気の流れを、体の表面から記録したものです。このウェンケバッハ型2度房室ブロックの場合、心電図ではどんな所見になるか見てみましょう。心房の興奮はP波という小さな柔らかい波形、心室の興奮はQRS波という大きな尖った波形として描出されます。房室結節を電気が流れている時間は、PQ時間(Q波がない場合はPR時間)と言われています。先ほど話した「房室結節を電気が通るために必要な時間が徐々に長くなる」という現象が、心電図では「PQ時間が1心拍ごとに長くなっていく」というように記録されます。そして、「最終的に電気が通過しなくなる」と、心房の興奮が心室に伝わらなくなり、P波のあとに来るべきQRS波が消失します。これで心電図の1サイクルです。その後はまた短いPQ時間からはじまり、徐々にPQ間隔が伸びていき、QRS波が欠如する、というサイクルを繰り返します。

このウェンケバッハ型2度房室ブロックは、スポ少などに通っている、運動習慣のある人で生じやすいと言われています。 (他にも、心臓を支配している副交感神経である迷走神経の働きが強いと生じやすいと言われています)

【どんな症状がある?】

QRS波が抜ける瞬間、心室が収縮せず血液が駆出されません。その影響で脈が抜ける感じを訴えることもありますが、多くの場合無症状です。

【どんな検査をする?】

<12誘導心電図>

ウェンケバッハ型2度房室ブロックによる心電図所見を直接観察可能です。他の異常がないかどうかも観察します。

<運動負荷心電図>

通常は、運動負荷をすると迷走神経の働きが相対的に弱くなるため、ウェンケバッハ型2度房室ブロックは消失します。きちんと消失するかどうかを確認します。(必要と判断した場合は総合病院にご紹介します。全症例で行うわけではありません)

<ホルター心電図>

自宅に心電計を持ち帰り、24時間の心電図を記録します。夜間ぐっすり眠っている時だけウェンケバッハ型2度房室ブロックが見られるものの、日中活動している時に消失するようであれば通常は心配いりません。

【どんな治療が必要?】

ウェンケバッハ型2度房室ブロック単独では治療は必要ありません。

【通院間隔は?運動制限は?】

「2016年版学校心臓検診のガイドライン」には、以下の記載があります

(1) 夜間や安静時だけにみられる場合:管理不要

(2) 運動負荷により正常房室伝導になる場合:管理不要

(3) 運動負荷により1度房室ブロックになる場合:E可(観察間隔:1~3 年)

(4) 運動負荷でも2度房室ブロックのままの場合:E禁またはE可(観察間隔:6ヵ月~1年)

(5) 運動負荷により高度または完全房室ブロックになる場合:高度房室ブロックに準ずる

ウェンケバッハ型2度房室ブロックだけでは普通はあまり心配いらないのですね。

他に危険な不整脈が隠れていないかどうかのチェックは必要ですので、一度は医療機関での検査が必要です。しっかり調べてもらってくださいね。