うちの子、学校心臓検診で「WPW症候群」だって言われたんです。

初めて聞く名前でなんだか怖いのですが、これって何ですか?運動はしても大丈夫ですか?治療は必要ですか?

お子さんの心臓に病気があると言われたら、親御さんとしてはとても心配ですよね。

ここでは、WPW症候群について詳しく説明していきますね。

( あわせて、正常な心臓(心臓の中の電気の流れ)を読むと、より理解が深まります。)

【ざっくりと!

・WPW症候群は、Wolff先生、Parkinson先生、White先生という3人の医師の名前の頭文字から名づけられた病気です。

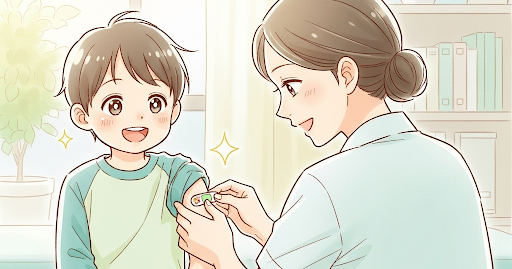

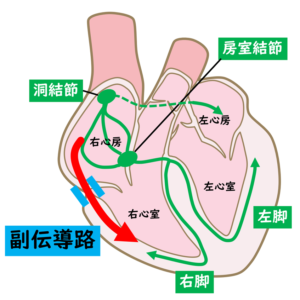

・心房と心室の間に、普通は見られない余計な電気の抜け道(副伝導路、あるいはKent束)があります。

・通常は普段は全く症状がなく、元気に日常生活を過ごしていますが、以下のような困りごとが見られることがあります。

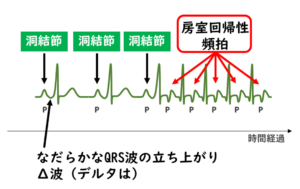

①房室回帰性頻拍:何らかのきっかけで副伝導路を逆向きに電気が流れると、副伝導路→心房→房室結節→心室→副伝導路…と電気が高速で通過する回路が完成し、突然強い動悸を感じます。

②心室内同期不全:普段副伝導路を通る電気が早くに心室に到達するため、心室の収縮の調和が乱れ、心室の収縮する能力が低下することがあります。

③偽性心室頻拍:心房細動という不整脈が出現した場合(高齢になってから出現することが多いです)、副伝導路を通って激しい電気の興奮が心室に伝わり、最悪の場合突然死をきたすこともあります。

・必要に応じて内服をしたりカテーテルアブレーションという治療を行ったりします。

【WPW症候群とは?副伝導路とは?】

正常の心臓では、心房と心室の間は電気的に隔絶されていて、房室結節という部分だけでつながっています。

ところが、心房と心室の間に、余計な電気の抜け道(副伝導路、あるいはKent束)があることがあり、この抜け道がある状態をWPW症候群と言います。

抜け道が左心房と左心室の間にある場合をA型、右心房と右心室の間にある場合はB型、心室中隔にある場合はC型と言います。

↑WPW症候群(A型)

↑WPW症候群(B型)

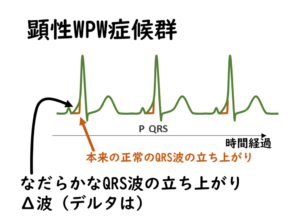

副伝導路は、通常の心房と心室のつなぎ目である房室結節と比べて速く電気を通すという特徴があります。副伝導路を通過して早いタイミングで興奮した心室の電気的活動は、12誘導心電図でΔ波(デルタは)と言われる波形として観察されます。

副伝導路はいつも電気を通すとは限りません。電気を通したり通さなかったりする場合(間欠性WPW症候群)、いつも電気を通す場合(顕性WPW症候群)、上から下へは通さないが、何かのきっかけで下から上へは電気を通す場合(潜在性WPW症候群)などに分類されます。

大半の場合、普段は全く症状がなく、元気に日常生活を過ごしています。

およそ1,000人に1人の頻度と言われています。

【WPW症候群によって生じる困りごと】

多くの場合、WPW症候群があっても当の本人は何も気づかず元気に過ごしています。

しかし、以下のような3つの困りごとが生じることが知られています。

①房室回帰性頻拍

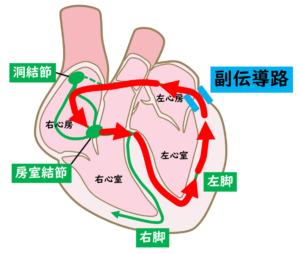

通常心臓の中の電気の流れは一方通行なのですが、何かのきっかけで、心室に到達した電気的刺激が、副伝導路を逆流することがあります。副伝導路に続いて心房が興奮し、その後房室結節→心室が興奮し、また副伝導路を逆流して心房に入り込んでしまいます。

これを房室回帰性頻拍と言います。

房室回帰性頻拍が生じると、胸がドキドキする(動悸)、のどの奥がモヤモヤする、胸が痛い、などの自覚症状を感じることがあります。あまりに心拍数が高すぎて血液をうまく駆出できない場合は、顔色が悪くなる、だるくて体に力が入らない、手足が冷たくなる、哺乳不良や食欲不振、嘔吐、などの症状がみられることもあります。小さいお子さんは体の不調を訴えることが出来ないため重症になるまで発見されないことがあります。

房室回帰性頻拍は、突然発症、突然停止しますので、秒単位でいつからいつまで頻拍発作があったのかわかることが多いです。

②心室内同期不全

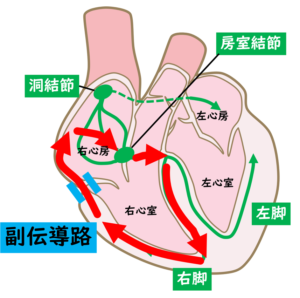

本来であれば、心室を流れる電気は、房室結節から一気に心室全体に行き渡ります。その結果、心室の筋肉はほぼ同時に収縮をはじめ、協力して効率よく血液を押し出します。

ところが、副伝導路がある場合、心室に電気が流れるタイミングがバラバラになります。その結果、心室の筋肉が収縮するタイミングもバラバラになってしまうため、心室の中の血液をうまく送り出せなくなってしまいます。これを、心室内同期不全と言います。

同期不全の状態が長く続くと、心室自体が疲れ果ててしまい、うまく収縮できなくなってくることがあります。その場合、疲れやすい、手足が冷たい、息切れがする、などの症状が現れることがあります。

③偽性心室頻拍

主に高齢者になってから問題になることが多い不整脈の一種に、心房細動という不整脈があります。心房の筋肉がランダムに超高速で(1分に500-600回)興奮・収縮する病気で、心房が痙攣したような状態になります。

心房の興奮は房室結節を通して心室に伝わりますが、あまりに回数が多い場合は房室結節がある程度数を絞って心室に伝えます。そのおかげで、心室の収縮は50-200回/分に抑えられます。ところが、副伝導路は心房の興奮を制限なく心室に伝えるため、心室も極限まで高速で興奮・収縮を繰り返すようになります。ほぼ痙攣しているのと同じようになってしまうと、心臓全体がほとんど動かなくなり、失神したり、最悪の場合突然死してしまうこともあります。(ただし、小児のうちに突然死することは極めて稀です)

【どんな検査をするの?】

<12誘導心電図>

WPW症候群のタイプを確認します

<心エコー>

Ebstein病、修正大血管転位、肥大型心筋症、心臓腫瘍などの異常がないか確認します。

<運動負荷心電図>

運動負荷によって房室回帰性頻拍が生じないか確認したりします。

【どんな治療をしますか?】

<薬物治療(抗不整脈薬)>

・房室回帰性頻拍を起こしたことがある場合は、β遮断薬、フレカイニドなどの抗不整脈薬を内服します。

・房室回帰性頻拍を起こしたことがなく、心室内同期不全もない場合は通常薬物治療は行いません。

<カテーテルアブレーション>

・房室回帰性頻拍を起こしたことがある場合や心室内同期不全が見られる場合は、カテーテルアブレーションという治療を検討します。また、将来心房細動が出現した時の突然死予防のためにカテーテルアブレーションを行うこともあります。

脚の付け根の血管からカテーテルという細い管を入れて、心臓の中に到達させ、不整脈の原因となっている部分を焼灼・あるいは冷凍することで頻拍発作が生じないようにします。

中学生以上であれば比較的安全に治療が可能になりますが、必要であれば小さなお子さんでもおこないます。(年齢によって、治療できる施設が異なります)

【運動制限は必要ですか?通院間隔はどれくらいですか?】

「2016年版学校心臓検診のガイドライン」には、以下の記載があります。

(1) 頻拍発作がなく,心収縮能・構造に異常がない場合:E可(観察間隔:1~3年), 長期観察例では管理不要でもよい.

(2) 頻拍発作のある場合には,上室頻拍の項目に準ずる.必要に応じ運動負荷心電図検査やホルター心電図検査を行う

(頻拍発作:この場合は房室回帰性頻拍を指します)

動悸がなくて、心臓の動きに問題がなければとりあえず治療や運動制限は必要ないんですね。

治療をしなくても、基本的には定期的な通院が必要な病気です。また、ずっと安定して経過していても、将来的にカテーテルアブレーションを行うかどうかを検討する必要がありますので、完全に通院をやめてしまわない方がよいと私は考えています。(体が大きくなったらアブレーションのリスクが低くなり、施行できる施設が増える。将来更にアブレーションの技術が進歩する。いずれ高齢化して心房細動を起こしてしまうリスクが高くなる。など様々な要素が変化します。無症状経過観察中に相談できることがいろいろあります。)

お困りのことがあったらいつでもご相談下さいね。

【参考】